Riutilizzo di volumetrie

Riutilizzo di volumetrie

Si prevede (art. 2) il recupero a fini residenziali o per altre funzioni ammesse dagli strumenti urbanistici delle parti inutilizzate degli edifici ultimati entro il 31 marzo 2005 (data di entrata in vigore della legge n. 12 per il governo del territorio) e situati in zone non destinate all’ agricoltura o ad attività produttive.

Per quanto riguarda le aree destinate all’ agricoltura, viene prevista la possibilità di procedere al recupero di parti inutilizzate di edifici assentiti prima del 13 giugno 1980, data di entrata in vigore della legge regionale 93/1980 (Norme in materia di edificazione nelle zone agricole). La norma indica, come possibili destinazioni conseguenti all’ intervento di recupero, destinazioni ricettive non alberghiere, destinazioni residenziali e per servizi che non impattano sul sistema rurale.

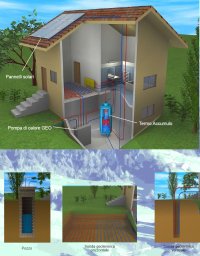

L’ articolo 2, inoltre, stabilisce che tutti gli interventi contemplati siano realizzati sulla base di denuncia di inizio attività o di permesso di costruire. Come stabilito nell’ Intesa, è previsto che tale disciplina speciale, proprio perché derogatoria del normale regime giuridico, abbia una durata temporale limitata a diciotto mesi a partire dal 16 settembre 2009 e che gli interventi edilizi consentiti debbano essere volti al miglioramento della qualità architettonica e dell’ efficienza energetica.

Ampliamenti

L’ articolo 3 regola due distinte tipologie di intervento: l’ ampliamento degli edifici residenziali, ultimati alla data del 31 marzo 2005, e la sostituzione degli edifici residenziali e produttivi esistenti. Gli ampliamenti possono interessare gli edifici mono e bifamiliari, quale che sia la loro volumetria, o gli edifici almeno trifamiliari, con volumetria non superiore a 1.000 metri cubi.

La possibilità di ampliamento è riconosciuta fino al 20% del volume complessivo dell’ edificio interessato; tuttavia, per i soli edifici mono e bifamiliari è previsto un ulteriore limite massimo, riferito alla singola unità immobiliare preesistente, pari a 300 metri cubi. La norma richiede, quali ulteriori presupposti per la sua applicazione, che gli edifici oggetto di ampliamento siano ubicati al di fuori delle aree storiche o di antico insediamento e che vengano assicurati specifici livelli di efficienza energetica.

Secondo le stime effettuate si può prevedere, in relazione a un patrimonio abitativo di oltre 500.000 edifici e 700.000 alloggi, la realizzazione di nuove volumetrie per circa 5.590.000 metri cubi. La valutazione è stata effettuata stimando che il 10% dei proprietari di immobili ampliabili intervenga effettivamente nell’arco temporale di applicazione della legge. A tale complesso di interventi può corrispondere un investimento complessivo di circa 2,5 miliardi di euro.